523

收藏

分享

【四百四十五】郭进拴|报告文学的春天来到了——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

郭进拴|我的编辑生涯(之三)

—回复『 早安 』,迎来一天好心情—

爱拼才会赢龚玥 - 民歌红2

郭进拴,笔名智泉,河南汝州鳌头村人。自幼家贫,放羊出身。1980年参加工作后,主编《乡音》,1986年调入汝州市文联,任《风穴文艺》《沧桑》执行主编,2000年调入平顶山市文联,任创研室主任。先后就读于复旦大学作家班和鲁迅文学院。现为河南省报告文学学会平顶山分会会长,平顶山学院客座教授,《智泉流韵》原创文学公众平台总编辑、创建人,《文艺界》杂志社社长、总编辑。1994年加入中国作家协会,2001年加入中国报告文学学会。已出版《湛河大决战》《磊裕烽火》《洪流滚滚》《美女山,美人河》《六十岁说》《童趣儿》《人间真情》《命运》《我的鳌头》《村魂》《观音菩萨传》《风雨龙潭情》《壮歌风云路》《月是故乡明》《岁月芬芳》《新城美韵》《乡情老更深》等六十余部。多篇作品在《人民文学》《中国作家》《文艺报》发表并获奖。1992年获河南省首届优秀文学组织工作者奖,2005年被中国农工民主党中央委员会授予全国优秀宣传干部荣誉称号。

【河南】郭进拴|我的编辑生涯(之三)

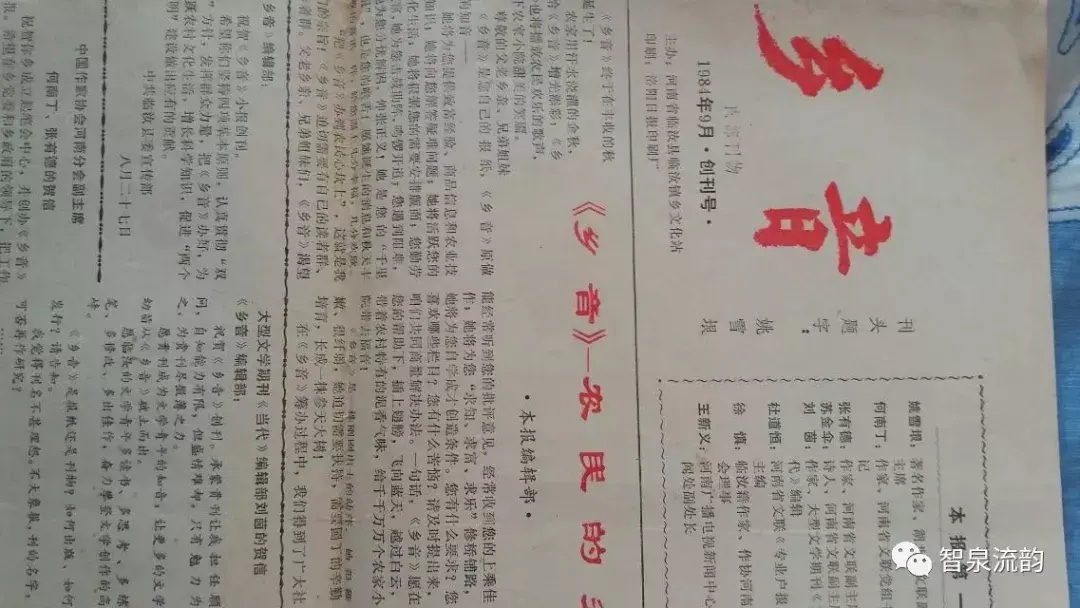

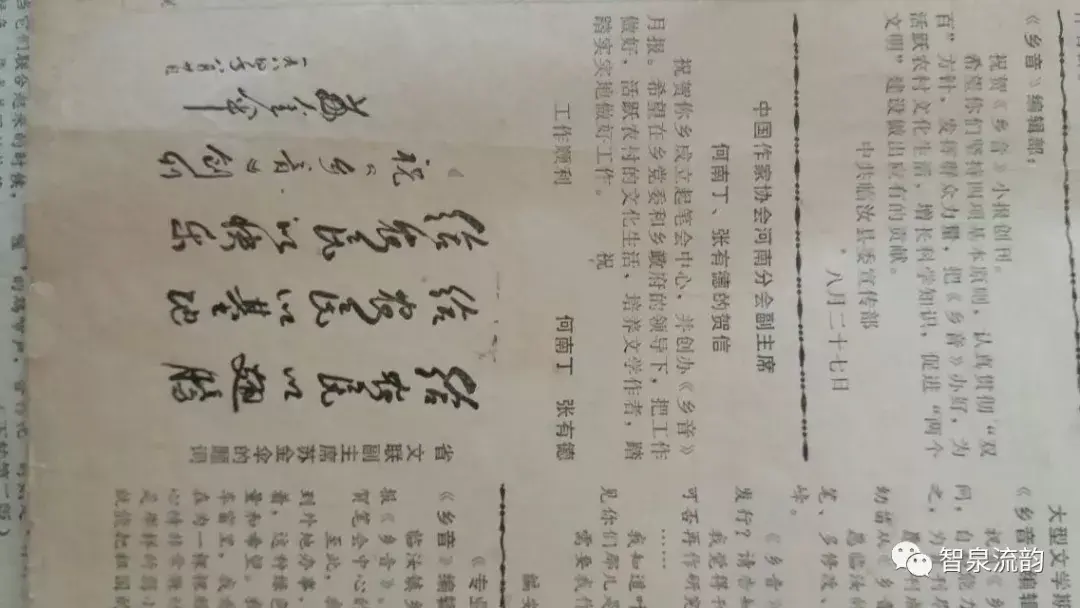

本报顾问、《当代》副主编刘茵来信说:“小报内容丰富,也较活泼,我通读四版,不觉费力,这就不易了。《月下》《临汝镇怀古》《清水芙蓉,雅韵共赏》均写得不错,《家乡书场》亦有特色。”陕西省铜川市化工厂助理会计师张修义来信说:“收到创刊号,我看了一遍又一遍。连我这个小家庭中的外乡人也感到意外,我把她张贴在阅报栏里,让这些城里人也看一看今日的农村也办起了报纸,真了不起,故乡人民打破了几千年的沉睡,开始觉醒,向着四化的雄伟目标迈开了可喜的步伐。”齐齐哈尔驻军李作林来信说:“我们几个家乡战士一口气读完了《乡音》,余味无穷,有说不出的自豪感。媛林同志说:《乡音》是家乡新开的一朵小花,刚出世就满怀豪情地来到了祖国北疆哨所,她不畏艰苦,不惧寒冷,她未来的生命力是可想而知的。外籍战友也纷纷传阅,声声夸赞,更增添了我们的自豪感。”

美国洛杉矶全美华人协会洛杉矶分会李顺来信这样写道:“喜看《乡音》,我犹如回到了祖国母亲的怀抱里,仿佛望到了故乡的明月,喝到了家乡的泉水,《乡音》用无声的言语,给远离故土的儿子带来了温暖!乡情浓似酒,《乡音》——请您接受一位在大洋彼岸的祖国儿子的美好祝福吧!我衷心祝愿这朵小花开得更加娇艳!”这封情真意切、感人肺腑的远方来鸿,道出了这位海外赤子对祖国、对故乡的眷眷深情。值得欣慰的是,《乡音》已于一九八五年三月一日作为全国惟一的一家乡村小报参加了在北京举行的全国报纸普查,同时参加了全国报纸展览。

尤其是河南省文化厅文化处处长冯天贵同志来信写道:“厅长看了你们的报很高兴,认为你们办的报纸很好,是当前我省文化站中报纸办的最好,水平也很高的一家,希望你们继续努力,不断总结经验,开创文化站工作的新局面……厅长认为,你们乡的党委书记、乡长是很有战略眼光的领导,既抓物质文明建设,又抓精神文明建设,一定能够开创社会主义建设的新局面,有机会,也一定拜访……”

我把这封信登到了《乡音》报的总第3期上,在社会上引起了强烈的反响。有一次我到郑州给省文化厅的新闻出版处处长送报纸时,处长说:“你们的报纸办得很好,厅长支持,我们也支持,随后准备在你们那里召开个现场会,在全省总结推广你们的经验。”文化处处长冯天贵还领我见了彭玮厅长,彭厅长让我把文化站工作写个经验材料,作为内部简报,批转全省。彭厅长还提出要到临汝镇视察工作,拜访乡领导,帮助解决困难。

1985年的元旦和春灯节期间,我组织了全镇首届戏剧大赛和民间文艺汇演,整个临汝镇人山人海,成了欢乐的海洋。洛阳地区文化局局长姜晋京、副局长王双全、文化科科长褚书智、洛阳地区群艺馆馆长黄浩民一行5人就是在临汝镇过的灯节。节后特邀我和乡党委副书记王丙义到洛阳地区文化局长会议上介绍经验,《豫西文化》也用了整期报纸的版面,重点推出了临汝镇经验。《乡音》创刊号上登的发刊词《乡音——农民的知音》也被中国报刊协会编入《中国报纸发刊词选编》;《孙转有声声血泪诉冤枉,孙愿军忘恩负义丧天良》也被《河南日报》、《豫西报》转载,在社会上引起了一场“养老敬老”大讨论。河南省总工会洛阳地区办事处、洛阳地委宣传部也把我请到了地委大楼作典型发言。就连洛阳地区开的计划生育会议上,地委副书记也在讲话中插了一段表扬“郭进拴创办《乡音》报”的内容。临汝县委、县政府还给我记功奖励,临汝县文化局把我评为年度先进个人,《乡音》还被写入了党史和县志。省文化厅厅长彭玮果然来到临汝,专门提出要看《乡音》报社,并提出有什么困难省文化厅可以帮助解决。而其时我因办《乡音》报出了名,已被洛阳地委宣传部借调到了《豫西报》社编《伏牛》文艺副刊,《乡音》已停办。彭厅长一行感到很遗憾。

后来,徐慎老师见了我,打趣地说:“你可以把你办《乡音》报的经历,写成一部中篇小说《办报记》。”

1985年转干考试时,我因到《开封日报》社印《乡音》报,开会传达文件找不到我,屈江北老师专程到临汝镇找我,见面时我刚印报回来。他说:“人家都复习备考哩,就你不知道紧慢板,到处找不到你,赶紧和我进城复习去。”这次考试规定业务和文化考试各占50分。可文化馆新上任的一位馆长给我的业务分打了全县倒数第一,只有10分;而张久益老馆长给我打了正数第一,满分。屈江北老师领着我连夜找领导反映实情,时任临汝县文化局文化股股长孙福庆老师主持公道,坚持正义,也给我打了高分。一次到地区汇报,约好和那位馆长6点在长途汽车站见面同往地区,结果孙老师提前带着材料,单独赴地区汇报实情,踢开了那位不怀好意的馆长,并从此把文化站收归文化局直管。到地区参加文化考试时,我带去了选载有《乡音》作品的《河南日报》、《文学报》、《洛神》等,还有几百份新出版的《乡音》报。考试一结束,地区文化局文化科科长褚书智就通知全体参考的文化专干,到地委二所开会,会上拿着我送他的报刊,足足表扬了我两个钟头,并号召全地区文化专干向我学习。会议一结束,禇科长就高喊着我的名字,从3楼一直追到1楼,将他写的一组小品文交给我在《乡音》发表,参加会议的文化专干都一惊一乍,不知道我有什么背景?

由于我的语文和作文分考了全区第1名,再加上办《乡音》报的业务分,顺利过关,正式被录用为国家干部。又一次到地委送新出版的《乡音》报时,遇到《豫西报》副总编马凤超,他说:“地委要办《豫西报》,想把你先借调过来帮一段忙,随后再和地委领导说说,把你正式调过来。”县、乡领导当时也同意借调。

借调那段时间,乡里又提出停发我的工资,另安排人干文化站的工作,《豫西报》就给我发工资。干了几个月,报社领导认为我不怕吃苦,热爱新闻工作,就决定正式把我调过去。这时,临汝镇方面又提出:“调动可以,把干部指标留下,你的指标让《豫西报》再给你解决。既然地区这么看重你,解决个指标还不是轻而易举的事嘛!”乡里又派人找到《豫西报》领导说:“郭进拴是我们这里难得的人才,你们要把他调走了,我们的《乡音》报谁来办?文化站的工作谁来干?”

洛阳地区文化局的领导也听说了《豫西报》要调我的消息,专门拿了文化部的文件,找到地委有关领导说:“文化部有文件,这一批转干的文化专干,5年内不准调离文化站。你们要是把郭进拴调走了,开了这个口子,其他人都要求调动我们怎么办?”

得知这些情况后,我妻子怕一头出捋,一头抹光,就直接找到报社领导,要求让我还回临汝镇。马凤超副总编为我写了鉴定,并代表报社亲自坐小车把我送回了临汝。

办《乡音》也不是一帆风顺的。起初没经费,我就把文化站的全部家当做抵押,贷了几百元的款,还把工资垫上,印了第1期,随后才这个20、那个50地集资办了起来。我一个人身兼社长、主编、编辑、校对、发行、财务6职,还拉大旗做虎皮地做了一个大牌子,用红漆写上了“乡音报社”几个大字,挂在租来的两间破房子门口。我到开封印报纸,为了省钱,就住到在河大读书的老乡冯团彬的宿舍里。一天夜里一直在印刷厂校对到凌晨3点,回来时学校前后门都上了锁,只好翻墙,结果被碎玻璃扎得双手、双脚都流了血,幸亏还没被派出所抓住。就这后来在我调动工作时,乡里的宣传委员亲自跑到赞助单位,说:“郭进拴要调走了,你们要向他要回赞助款,不能便宜这小子了!”

从《乡音》创办到现在,已过去了35年,我也有当年20多岁的小青年,到了现在已61岁的小老头。但《乡音》磨练了我,成全了我。如果没有这张报纸,我现在可能还是一个深山沟里的农民!也许我

还会和我的几个儿时的同伴一样,被砸死在个体老板开的小煤窑的地下黑洞里了。正是这张报纸让我转成了国家干部,改变了我

深处。《乡音》改变了我的命运,我不能也不会忘记她!

往事历历,犹在眼前,感谢当年支持我的各级领导!感谢当年资助《乡音》的各界朋友!

我在这里真诚地对各位道一声:“谢谢!谢谢!再谢谢!”

(责任编辑:王翔)

声明:文章所有文字、图片和音视频资料,版权均属本网站所有。凡经本网协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“稿件来源:本网站”。

上一篇【四百四十四】郭进拴|报告文学的春天来到了——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

下一篇【四百四十六】郭进拴|报告文学的春天来到了——河南省报告文学学会平顶山分会成立10周年工作回顾

微信公众号

文学联盟

(微信扫码)